談潮汕陸氏宗族的源流

歐盟首都布魯塞爾消息 陸海揚供稿

校勘 潮州市陸秀夫歷史文化研究會秘書處

2025年3月

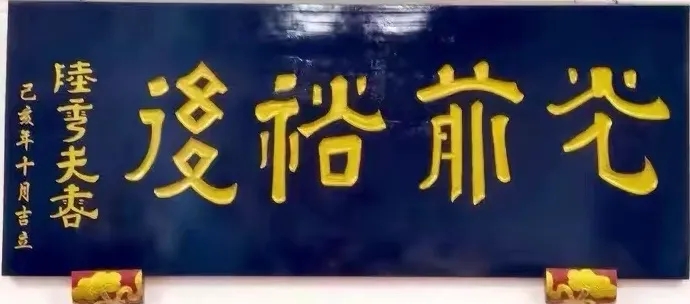

陸秀夫左丞相手跡

陸秀夫是南宋末年左丞相,歷史上著名的民族英雄。1279年(農曆)二月初六在新會的崖門海戰中負龍沒波,以身殉國,後被禦封為“忠烈王”並在江蘇鹽城建成“忠烈堂”,(在潮汕相傳為敕封“忠貞公”),其後裔遍及粵東。居住在潮汕地區的陸氏宗族,全部都是南宋末年左丞相陸秀夫後裔子孫。(1277年)陸秀夫被貶潮州,留下來的後代,至今已有七百四十多年歷史。代傳已達到三十世,五萬多人口。現從歷史角度,按收集到的宗族資料和各版本的《潮州府志》及各縣誌,對潮汕陸氏源流進行追溯,以達到正本清源目的。

陸秀夫左丞相

一、丞相祖陸秀夫

陸秀夫是一個文武全才、忠貞愛國的偉大人物,因其“久在兵間,知軍務”,通曉韜略,累官至大宋左丞相及樞密院樞密使。在南宋末年那場慘烈的海戰中

撼天地,泣鬼神,流芳千古。《宋史 秀夫傳》中,雖然只用不足千字的篇幅介紹了一個歷史人物,但卻基本能保留一個凜然正氣的歷史英雄人物的形象。

寶佑四年丙辰(1256),與文天祥同榜中進士。少年登科,有“少能及之”的思路,有不苟人知的沉靜性格,自幼已具備有幹大事的偉大胸懷。下面摘錄《宋史 陸秀夫傳》的記載:

陸秀夫,字君實,生於鹽城長建鄉長建裡。三歲隨父徏家鎮江。稍長,從其鄉人孟先生學。孟之徒恒百餘,獨指秀夫曰:"此非凡人也"。景定元年,登進士第。李庭芝鎮淮南,聞其名,辟至府中,時天下稱得士多者,以淮南為第一,號"小朝庭”。秀夫才思清麗,一時文人少能及之。性沉靜,不苟求人知,每僚吏至,賓主交歡,秀夫獨斂焉無語。或時宴集府中,坐尊俎間,矜莊終日,未嘗少有希合。至察其事,皆治。庭芝益器之,雖改官,不使去。巳就幕,三遷至主管機宜文字。鹹淳十年,庭芝制淮東,擢參議官。德祐元年,邊事急,諸僚屬多亡者,唯秀夫數人不去。庭芝上其名,除司農寺丞,累擢至宗正少卿兼權起居舍人。

二年正月,以禮部侍郎使軍前請和,不就而返。二王走溫州,秀夫與蘇劉義追從之,使人召陳宜中、張世傑等皆至,相與立益王于福州,進端明殿學士,簽書樞密院事。宜中以秀夫久在兵間知軍務,每事諮訪始行,秀夫也悉心贊之,無不自盡。旋與宜中議不合,,宜中使言者劾罷之。

從上述文字記載中看到,陸秀夫因與陳宜中“議不合”而被貶罷官,于景炎元年(1276)六月奉母帶眷從福州來到潮州,開始了他的十六個月的貶謫生涯。潮汕陸氏宗族的繁衍也正是從這個時候開始。這一段歷史,作為宗族志書的巜陸氏族譜》(北坑本)中有明確記載:

溯吾潮始祖:宋左丞相陸秀夫,字君實,諡忠貞,號江東,原籍江蘇淮安鹽城縣長建鄉長建裡人……。而丞相年十八魁省元,聯捷進士,由二甲官至禮部侍郎,因與陳宜中議政下合,被貶謫潮郡。

上至《宋史》,地方的府志縣誌,下至宗族的巜族譜》,都有明確而相同的記載,足可證明這段歷史事實。

左起:深圳陸氏宗親聯誼會顧問陸惟華博士、潮汕陸氏宗親聯誼會常務副會長陸燦華先生、深圳陸氏宗親聯誼會顧問侯杏妹教授、潮汕陸氏宗親聯誼會會長陸坤宏先生、深圳陸氏宗親聯誼會會長陸錦明先生、潮汕陸氏宗親聯誼會秘書長陸海揚先生在陸公秀夫丞相靈位前合影留念

二、謫潮遺跡及繁衍

潮之辟望砂罔,現在的澄海城港口,就是當年陸秀夫的貶謫地。他忍辱負重,卻時時事事以民族大義為重,百折不撓地繼續為抗擊外族,救國救民,做出卓越的貢獻。

陸秀夫謫潮期間的各種活動,據嘉慶版、康熙版《澄海縣誌》、乾隆版《潮州府志》、《陸氏族譜》等資料,從歷史角度考證,加以歸納,我們認為:

(一)、現在的澄海城港口,就是當年陸秀夫被貶謫地“潮之辟望砂罔”。

(二)、現在潮州、汕頭、揭陽三市及汕尾市陸氏宗族,皆系陸秀夫長子陸繇之後裔,留在潮汕繁衍的後代。依據如下:

1.當地志書記載

(1),乾隆版《潮州府志》(卷四十)載,明代潮州知府郭子章《陸丞相墓辨》雲:考陸氏家譜,元至順三年(1332)丞相三世子孫海遺言,陳宜中與丞相議不合,丞相得罪,安置潮州。乃奉祖母攜子…於潮之辟望港口。同卷又載:明代潮州知府葉元玉《答張廷玉通政書》雲:"公(陸秀夫)有四子,有曰繇者,好漁獵,放跡海島,遂占籍於潮…"

(2),康熙版《澄海縣誌》卷十七《陸丞相宅》載 :清代康熙二十五年(1686),知縣王岱之侄王楚書讀史並勘踏秀夫行跡,作了《澄海陸丞相祠祀議》一文:考丞相與陳宜中不合,使言官劾罷之,遂安置於潮之辟望港口,地在澄海縣治城南百步之外,今地久成阡陌,土人猶呼陸厝圍……

左起:陸海揚秘書長、侯杏妹教授、陸惟華博士、陸燦華常務副會長在愛國主義教育基地·宋左丞相陸秀相陵園碑文前合影留念

2.當地考古依據

(1),“陸厝圍”舊址考證。據澄海文博研究會蔡英豪考證,在現在澄海城南陸厝圍舊址內,“到20世紀60年代為止,尚有殘垣多處,整體面積包括住房、學士館、練兵場、秋千場、蓮池水堀、田園菜圃,連同陸九郎墓地共有88畝6分地……,據當時對陳跡頹坦作了認真考察,館舍居室輪廓尚依稀可辨”。

(2),摩崖石刻考證。陸秀夫被貶謫潮以後,舉家來到了潮州,雖有同科進士好友陳經國、許君輔、方寶印、周裕等相贈盤纏,但由於人地生疏,人口眾多,正在舉棋不定之際,結識了當時已致仕在家的曾任潮州府承議郎的蔡盤溪(字規甫)。蔡規甫“卜築辟望,值陸秀夫與陳宜中議不合,宜中使言官劾置之,安置辟望,公處之,其起居披官隔林泉之下皇皇國事朝若夕論,言不倦,每為朝廷茲皆忠誠為之。”(載雍正《澄海縣誌》卷21、33頁,明嘉靖進士,戶部郎中李思悅《辟望蔡盤溪,豐湖祖孫合傳》),自此陸秀夫在蔡規甫的陪同下,踏遍了潮州的險要隘口,佈防抗元,從鳳嶺南峙、龜山、觀音山、鳳峙、澳山(南澳青徑口)等地,都留下了陸秀夫組織民勇,建立抗元哨站等遺跡,也留下了刻骨銘心、揮灑江山等文字石刻,如“鳳鳴岐崗”、“毋愧於天”、“探驪”、“水面文章”等,現尚能看到的遺跡。

左起:陸海揚秘書長、侯杏妹教授、陸惟華博士、陸燦華常務副會長在廣東省前省長盧瑞華先生題寫的山門前合影留念

3.志書記載考證

(1)根據乾隆版《潮州府志》(卷四十)載:明代潮州知府郭子章《陸丞相墓辨》中雲:“丞相三世孫海遺言:丞相……安置潮州,乃奉曾祖母及祖母趙,攜長、七郎、八郎、九郎來家於潮之辟望砂罔……景炎二年,召丞相還朝,趙氏及二子留潮。”還有《澄海縣誌》曰:相傳宋丞相陸秀夫奉召回朝時曾在此與妻趙氏及兒子作別,故稱“留子島”,此地即現在的澄海城東南海面上的塔岡山(即小萊蕪島),可作佐證。

(2)《陸氏族譜》中的“先祖遺訓”中記載:“五郎公,諱繇,號潮初,宋其亡故,無回籍,由砂罔港口徙家郡城中,偕妣周氏……公生子三,曰海,曰道,曰浩……”。自此以後,籍潮娶妻產子,繁衍於潮,連綿不斷……族譜所載傳代地名,全部準確無誤,現皆有陸氏族人世代居住。

(3)陸氏裔孫,尚有陸秀夫神主牌位供奉。如潮陽西臚鎮西一村,按照民俗,在其居住地的大宗祠裡面,正面神龕中,供奉僅有的一座“陸秀夫神位”,上面寫著“顯祖”,左邊寫著“考,宋賜進士第,左丞相,光祿大夫,禮部侍郎端明殿大學士,同簽樞密院事,(?)祀,忠貞公”;右邊寫著“妣宋玉牒,誥贈一品夫人懿烈趙氏”。下麵寫著“神主”。祠堂裡面燈籠寫著“陸氏”及“忠貞世家”。根據居住地陸氏後裔稱,此祠是陸秀夫的第八代裔孫惠迪公創祖後建的。陸氏後裔在明代就居住於這個地方了。

深圳陸氏宗親聯誼會受邀參加陸秀夫左丞相祭祀大典,左起:顧問陸小曼女士、名譽會長陸建隆先生、顧問陸勤言先生、會長陸錦明先生

4.現實居住概況

潮汕陸氏後代,自從丞相祖陸秀夫為始祖,以留在潮州之開山祖陸繇開始,在潮州紮下了根。據《陸氏族譜》記載,陸繇的第二、三、四代子孫大部分在潮州府城,陸海的子孫分居府城東,陸道的子孫分居府城南,陸浩的子孫未移裡。歷經多年蕃衍,至今已經枝繁葉茂,陸氏子孫後代遍佈潮汕。現在潮州市的仙河村、英山村、雲步村、埠美村、錫崗村、黃金塘村、市區下水門、北門,饒平桃園、雲前、三饒、南山、麻湖、下浮山、下寨等村;潮陽市的西平村、西臚西一村、海門、港尾等;揭陽市的東嶺村、老龍新龍村、壩頭村、魚湖村、揭陽西門等村;澄海區的樟林、東裡壩頭等村;汕尾市的品清、青草村、海豐燕州、陸豐後徑、洋口等村,全潮汕聚居著陸氏後人五萬多人口。

陸秀夫是廣東潮汕陸氏子孫的始祖。蒼天有眼,天道酬忠,秀夫陸公留下的一脈,紮根潮汕,薪火相傳,浩氣長存。

深圳陸氏宗親聯誼會訪問陸秀夫左丞相紀念館

祭祀陸秀夫左丞相先祖

祭祀陸秀夫左丞相先祖